2022年10月02日

みなさん、こんにちは。労働局の瀧澤です。ブログは約4年ぶり、これまでは「愛車で…シリーズ」を連載させていただきましたが、今回は別のテーマで書きたいと思います。

さて、コロナ禍になってから、「巣ごもり需要」ということばが生まれましたが、コロナ禍の中で需要が増えた商品・サービスって、みなさん、どんなものが思い浮かぶでしょうか?

その一つに、楽器があることをご存じですか?

私は、高校生時代は吹奏楽部に所属し、関東大会出場をめざしていました。また、大学生時代は、スタジオミュージジャンをやっているメンバーと、山下達郎、ユーミン、オフコースなど、当時でいう「ニューミュージック」というジャンルを演奏するバンドを組んでいました。高校生時代は、コントラバス、大学生時代はエレキベースを担当していました。自分でいうのはなんですが、そのスタジオミュージシャンをやっていたメンバーからは、「お前、8ビートの曲であれば、プロでもやれるね」といわれていました。8ビートであればという但し書き付きで、16ビートのノリに弱そうなのは、私をご存じの方は納得されるかもしれません。

何を隠そう、御年59歳で未だに女性メンバーに囲まれながらバンド活動をやっておりますが、本日は私の楽器コレクションを紹介しましょう。

①高校生のときに、親のすねをかじって買ってもらった、泣く子も黙るフェンダーのプレシジョンベース。1975年製で、ギターやベースは古いものほど、音がよくてかっこいいといわれます。楽器屋さんにメンテンナンスにもっていくと、「いい音しますね!」といわれます。年季がはいっており、持ち主と同様に、とても渋い外観です。

②大学生のときに、バイトでお金をためて買った、ムーンという日本のメーカー製の、ウオルナット(くるみ)ボディ、EMG(アメリカのメーカー)のピックアップ、ゴールドパーツと、1980年代の香りがぷんぷんするエレキギターです。EMGのピックアップなので、いわば、現代的な音がします。ノイズがないのもメリットです。

③10年前に買った、ヤイリという日本のメーカー製のアコースティックギター。一部、希少な木材が使われており、カッタウェイ(高いフレットが弾きやすいようにカットされた部分)が独特な形状です。色合い、見た目が気に入りました。弾きやすく、音の響きもよいです。ありがたいことに、同社のギターは永久保証です。

④これは、正確にいうと妻の楽器なのですが、ピアニストである妻に、結納金代わりに買ってあげた、ヤマハの電子ピアノです。電子ピアノとしてはなかなかいい値段がします。しかしながら、妻が親の介護でずっと実家に帰っているので、自分で、右手のみで週に1回くらい弾いています。

私は学生の頃から、いわゆる耳コピ(耳で聞いて、プレイを再現すること)が苦手で、TAB譜(どこの弦のどのフレットを押さえればよいかわかる譜面)が記載されている一冊3,000円位するバンドスコアを良く購入しましたが、最近はYouTubeで、学生時代に流行った曲のTAB譜がたくさん掲載されており、嬉しくなってしまいます。最近も、高校生の頃ヒットした「Blue Lagoon」をコピーし、すっかり高中正義になり切ってしまいました。

2022年9月20日

このたび企画広報委員長を拝命した山本です。

9月7日に東日本大震災以降3回目の東北に行ってきました。

温泉が好きで、コロナ禍で行くことができませんが、風情のある共同浴場などは手ぬぐいひとつで立ち寄ったりします。

今回は、出張で東北・仙台へ行ってきました。

東北出張の達人から「秋田新幹線こまちの座席は2席2席でゆったりしている」と教えてもらい、早速こまちを予約。 新幹線もチケットレスにできるのですね。

「改札ゲートが閉まらないか」とこわごわ電子系ICをタッチしながら無事に改札を通過。 乗車した新幹線は、大宮の次が仙台で驚きました。

乗車前に崎陽軒のシュウマイ弁当を購入、シュウマイはもちろん、タケノコ煮も隠れた名作(と勝手に思っています)。 白米がすすみます。 容器に使われている経木(きょうぎ)の香りがなんとも言えない旅情を感じます、いえいえ今回は出張です。

今回は、消費生活専門相談員と仙台の組合員のみなさんとの相互理解を深める「U&Uネットワーク」の開催が目的です。相談員の方から消費生活センターに寄せられている消費者の声を聞き、私たち生保産業のことをもっと知ってもらうことで、生保の理解を広げてもらうこと、そして、組合員同士の意見交換を実施し営業職員の社会的理解の拡大につなげています。

相談員の方からのお話を聞いて、「相談員の方が生保の対応をするのは大変だと感じた」「もっと丁寧な説明を心掛けたい」などの感想がありました。また、組合員同士の意見交換では「他生命保険会社の人の話がきけてよかった。もっと話したかった」など、少しでも相互理解がすすんでくれたら、との目的が果たせました。自己満足かもしれませんが、充実感を味わえました。

帰りの新幹線ははやぶさ8号車に乗りましたが、オフィス車両だったようで、PCで仕事をしながら東京へ向かっているサラリーマンもちらほら。

今回は滞在時間18時間の出張でしたので、次回は、仕事ではなくプライベートで、雪の降る温泉にのんびりする旅行で東北を訪れたいと思います。

さて、今年のU&Uネットワークは、仙台を含めて全国9ヶ所で開催予定です。仙台の参加者からの意見も反映し、より充実した会になるようにブラッシュアップして参ります。是非、みなさんのご参加をお待ちしております。

2022年9月01日

みなさんこんにちは。

8月23日に開催された生保労連第54回定期大会にて、中央執行委員長に就任いたしました勝田年彦です。

これまで53年間にわたり繋がれてきた重いバトンを、松岡前委員長から受け継ぎ、身の引き締まる思いで一杯です。生保産業で働く組合員の皆さまが誇りと喜びを持って「この仕事に就いて良かった!」「この会社で働いて良かった!」と感じられる、働きがいとやりがいに満ちた職場づくりを、皆さまと一緒に進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

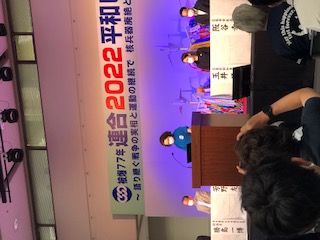

さて今回は、8月4日から世界で初めて原爆が投下された日である6日にかけて、3年ぶりに現地で開催された、連合主催「2022 平和行動in広島」(略称PAT広島)に参加してまいりましたので、報告させていただきます。

「なぜ労働組合が平和運動に取り組むの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちが「安心して暮らし、働き、労働運動に携わることのできる社会」を実現するためには「社会が平和で安定していること」が大前提です。

そのため連合は、平和運動に積極的に取り組み、世論を巻き起こし、地球規模での絆づくりを進めることで、平和で安定した社会・暮らしの実現を目指しているのだそうです。納得ですね。

私ごとですが、恥ずかしながら広島訪問は人生初。4日の午前中に広島駅に到着。

広島でお好み焼きを食べるならと教えてもらったのが「みっちゃん」。関西出身で「お好み焼きは大阪やろ」と思っていた私でしたが、キャベツの何とも言えない甘さに脱帽でした。

4日の午後は現地を視察しながらの学習会。原爆ドームや広島平和記念資料館、そしてその周辺施設を半日かけて歩いて見て回りました。五感で感じたことにより、戦争による凄惨な悲劇が、当時の広島だけでなく日本の各地で起こっていたのだと想起され、衝撃を受けました。

5日は、全国から集まった産別組合や地方連合会の組合員338名が、広島平和記念公園内の慰霊碑や記念碑を巡るピースウォークに参加。その他にも被爆路面電車乗車学習会や、連合・原爆死没者慰霊式が行われた後、16時30分から連合主催の「被爆77年 2022平和ヒロシマ集会」が全国から1035名の参加者を集めて開催されました。

集会での、被爆体験者・切明千枝子さんによるお話の中で、「広島の悲惨を忘れないでほしい。消えてなかったようにしないでほしい。亡くなった人たちを皆さんの心の中で生かし、共に生きていってほしい」という言葉が胸に響きました。また、高校生平和大使のみなさんが、戦争を語り継ぐ大切さを理解して、様々な活動をされていることにも共感を覚えました。

6日は、連合広島、連合長崎の皆さんとともに、原爆が投下された8時15分に黙とうを捧げ、広島市立大学構内にある「長崎平和の鐘」を参加者全員で撞いた後、連合広島の事務所で振り返りを行い解散となりました。

今なお続くウクライナの惨状が、TVの中で見るニュースのひとつのように感じてしまう昨今ですが、あらためて「平和であることが当たり前ではない」と感じた3日間の体験でした。

生保労連としても、平和運動の趣旨を理解し、連合の取組みに参画することで、今後も微力ながら平和への貢献を続けてまいりたいと考えています。

皆さまにとっても、平和について考えていただく機会となれば幸いです。

2022年7月22日

皆さん、こんにちは!

猛暑の中、毎日の活動本当にお疲れ様です。委員長の松岡です。日頃から生保労連の活動に多大なるご理解・ご協力頂き心より感謝申し上げます。

さて、過日、松之山温泉に行って参りました。実は、かなり前から温泉巡りが趣味の一つになっておりまして、唯一これが共通の趣味であります妻との癒しのひと時でありました。

美肌効果抜群の日本三大薬湯の一つといわれる温泉にぼうっとゆっくり浸かっておりましたら、生保労連でお世話になった4年間の出来事が走馬灯のように浮かんできました。

生保労連のスタートは忘れもしない2018年8月22日第50回定期大会。組織委員長として、生まれて初めての「頑張ろう三唱」の音頭を取らさせていただきました。実物を見たことがなくYouTubeを見ての練習で臨みました。

ちょうどこの日、何かの縁で「初孫が誕生」いたしました。記念にと思い、初孫の名前を生保労連の「連」をとって「連子」「連美」にしてはどうかと息子に提案しましたが瞬時に却下されました。

同年9月13-14日のユニオンジャンボリーでは、早朝の海岸清掃活動の中止判断をいたしました。過去に中止はほとんど無かったようですが、日付が変わろうという頃、雨がかなり激しくなったために中止をお伝えした時には、「残念だ」と口々におっしゃりながらも、満面の笑みを浮かべていた皆さんが忘れられません。

翌年の2019年2月、法人定期の衝撃的な通称「バレンタインショック」。生保労連として初となる国税庁訪問。まさに労使一体となり、支援議員のお力添えもいただき、営業現場の皆さんの想いを必死のパッチで訴えました。これは生保労連の存在意義を痛切に実感した出来事でもありました。

そして、2019年8月21日第51回定期大会・50周年記念レセプションであります。大北前委員長よりバトンを引き継ぎました。委員長としての初日でありまさに初仕事です。緊張しかありませんでしたが、何とか無事に終えることができましたのも、単組の皆さん、ご来賓の方々、労連の皆さんのお陰であります。本当に有難うございました。

これと時を同じくして作成した「50年史」や「チャレンジビジョン2030」を通じても、生保労連の諸先輩方が汗と努力で積み上げてきた偉大な功績、脈々と紡いできた絆を痛感し、身の引き締まる思いでいっぱいでした。50年史作成にあたっては、多くの方々にご協力を賜り改めて感謝申し上げます。

年が変わった2020年2月、新型コロナウイルス感染が拡大。以降、デジタル化・働き方・生活様式・価値観等々、スピードを上げて様々なことが変化しております。労連でも当初、各種会議・行事等が中止・延期・書面開催となりました。

withコロナ・afterコロナが叫ばれる中、労連として、チャレンジビジョン2030に掲げる、福沢諭吉先生がおっしゃった「奴雁」のような「先導的役割」、そして「バックアップ機能」をどう果たしていくか、本当に悩み苦しみました。その取組みも未だ道半ばだとは思いますが、各単組とも現場の声を聴き、労連で密な情報交換を行い、経営とも協議することで進むべき方向が見えてきていると思います。

私の信条であります「頑張った人が報われる社会、その前提として誰もが頑張れる社会」を基に労連でも4年間に亘って取り組んで参りました。

来月の8月23日には第54回定期大会が開催され、新体制での新年度スタートとなります。今後も組合員や社会から共感・信頼を得られる運動をめざして力強く前進していただくことを祈念し、この4年間お世話になったすべての方々に感謝を申し上げ、今年度最後のブログとさせていただきます。

本当に有難うございました。

2022年7月01日

皆さんこんにちは

産業政策委員会・社会政策委員会の担当副委員長として3年目の水澤と申します。

私が担当する産業政策委員会・社会政策委員会では、働く基盤の確保・拡大に向けた取組み、生保税制の拡充や業際問題への対応等、生保産業の諸課題の解決に向けた政策づくりと諸活動を展開するとともに、国の経済政策や金融政策等、産業に関連する政策活動を推進しています。

また、組合員のみなさんの生活に重要な社会保障政策について、研究・検討を行っています。

前回このブログを担当したのは2019年11月で、その際には毎年の恒例行事となっている「梅酒」つくりを紹介させてもらいました。

それから2年半程が経ちましたが、当時は想像もできなかったコロナ禍の影響もあり、多くの皆さんの生活や仕事に大きな変化があったと思います。

そんな中でも、(幸いなことに?)我が家では「梅酒」つくりは毎年続けられており、保存している一升瓶が着々と増加しています。

さて、今回は前回ご紹介した「梅酒」よりも簡単・手軽にできる「珈琲酒」つくりをご紹介したいと思います。

準備するものは、レギュラーコーヒー(1~2杯分)、お好みのお酒(焼酎、ブランデー)、氷砂糖適量 だけで、瓶に材料を入れて1か月程放置した後に、コーヒーの粉を濾せば完成です。

そのまま氷を入れても濃いコーヒーの味と香りの「珈琲酒」が楽しめますが、牛乳で割ると大人の珈琲牛乳になります。

また、コーヒーの代わりに紅茶でつくっても美味しくいただけると思います。

時期を選ばず、手間もかかりませんので、興味がある方はお試しください。

新しい家族 ニモ(黒)

新しい家族 ニモ(黒)

コロナ禍で生保労連でも輪番の在宅勤務がはじまったことで、朝の通勤時間の代わりに近所の散歩をはじめたり、新しい家族(ニモとその仲間たち)を迎えてリビングに彩を増やしたりといった変化もありましたが、コロナ禍があっても変わらない私の趣味を紹介させてもらいました。

コロナ禍で変わったことは、また機会があればご紹介したいと思います。

サイトマップ

サイトマップ