2022年6月15日

みなさん、こんにちは。生保労連で書記長をしています小山です。

屋外などの一定の条件ではマスクの着用が不要になったり、外国人観光客の入国制限が緩和されるなど、コロナ禍の出口がうっすら見えてきている今日この頃。感染症を気にせずに生活できる日が一日も早く訪れるのを祈るばかりです。家で過ごす時間が多かったコロナ禍では、新しいことを始めた方も多いのでは。かくゆう私も「観葉植物を眺める」というささやかな趣味ができました。今日はこのご紹介です。

一言に観葉植物といっても、その種類は思った以上に膨大で、サイズや枝ぶり・葉ぶりも考えると、本当にバリエーションが豊かです。ホームセンターで「どれを買おうか?」と悩むのも楽しみの一つです。とはいえ、私の小さな部屋ではスペースの限りもありますから、「あれもこれも」というわけにはいきません。観葉植物を選ぶにあたって、私の基準は「サイズ」「育てやすさ」「花言葉」の3つです。

「サイズ」は大きすぎない2号~3号バチ。ちなみに1号は植木鉢の一番広いところの長さが約3センチです。「育てやすさ」ですが、観葉植物は元々、熱帯や亜熱帯の植物がほとんど。寒さや乾燥に弱い種類もありますから、ずぼらな私でもすくすく育つであろう種類を選びます。最後の「花言葉」ですが、花の咲かない観葉植物にも「花言葉」があるそうです。「願掛け」なのか「縁担ぎ」なのか、思いのほか気になってしまいます。こんな基準で私に選ばれた観葉植物をご紹介。

ドラセナ・サンデリアーナ

美しい斑模様が特徴的なドラセナ・サンデリアーナ。鮮やかな緑の葉っぱが爽やかです。別名では「開運竹」とも呼ばれるそうで、花言葉は「開運」「長寿」。ドラセナには実に50を超える種類があるそうです。ちなみに「ドラセナ」は「メスのドラゴン」という意味。

コルディリネ(コーディライン)

放射状に広がり、少し赤みがかった細長い葉っぱが特徴的なコルディリネ。すっと背が高い草姿は南国を思わせますね。花言葉は「幸福な交際」。細い葉が上へ向かって生えているので、風水的には鋭い陽の気を持っているそうです。

パキラ

左:パキラ 右:サンスベリア手を広げたような5枚の葉が特徴的なパキラ。乾燥にも強く、初心者向けのようです。花言葉は「快活」「勝利」。この花言葉に惹かれ、春闘シーズンに購入しました。パキラを売ったらお金持ちになったという言い伝えから「発財樹(Money tree)」との別名もあるそうな。あやかりたいですね。

サンスベリア

剣状の葉がスラリとスタイリッシュなサンスベリア。サンスベリアには約70もの種類があるそうで、種によって大きさや見た目が異なります。写真にあるのはサンスベリア・バキュラリス。花言葉は「永久」「不滅」。また、サンスベリアには空気清浄の効果があるそうです。

ガジュマル

太くてユニークな幹に、厚みのある濃緑の葉っぱが特徴的なガジュマル。生命力を感じますね。沖縄や屋久島など日本にも生息しています。沖縄では「キジムナー」と呼ばれる精霊が宿るとも言われているそうです。花言葉は「健康」。その名の通り、夏には一番元気に成長してくれます。

アデニウム

最後に紹介するのがアデニウム。主に砂漠などの乾燥地帯に分布している植物で、根や幹に水分を多く蓄積できる塊根植物(コーデックス)の一種です。横から見るとプクっと膨れた幹なのか茎が愛らしいですよね。花言葉は「一目惚れ」。開花期にはきれいな花を咲かせるようで「砂漠のバラ」の異名をもっています。

サボテン

おまけとしてサボテンです。一言にサボテンといっても数多の種類があるそうです。色や形、トゲの生え方に至るまでその容姿はバラバラ。ですので、サボテン購入の選択肢は直感のみです。

いかがでしたか?ご興味が湧きましたらお近くのホームセンターまで足をのばしてみてください。

何事も環境整備が大切です。枯らすことのないように、日当たりのいい場所で、たっぷりと愛情を注いで、大事に育てていこうと思います。ここまでお読みいただきありがとうございました。

2022年5月30日

こんにちは。総合局長をしています鈴木です。

梅雨の季節、みなさんはどのようにお過ごしでしょうか。「晴耕雨読」という言葉がありますが、まさにこの季節にぴったりきますね。そこで、ここでは少し「本」や「本屋」にまつわる話をしたいと思います。

私は本好きなのですが、同時に本屋好きでもあります。街の小さな本屋、大型・中型書店、古本屋など、どんな本屋でもあの空間が好きで、時間さえ許せば無性に入りたくなるのです。それは、店に入れば何かしら気づきや発見があったり、自分の世界に入り込めたりするからだと思います(「この本いかがでしょう」などと声をかけられることもありませんしね…)。

とはいえ、小さな本屋で客は自分一人、居心地が悪くなり、無理やり1冊買ってようやく退散、なんてこともありますが…。

本屋は、電子書籍の普及や本離れもあり、全体としては減少傾向にあるようです。場所を取る本よりKindleで、という方は増えているのでしょう。

そんな中で私が注目しているのは、独立系書店とかセレクト書店などと呼ばれる本屋です。小さいながらもこだわりをもって本選びや店の運営をしている本屋を言い、こちらは全国的にも増えているようです。大型書店のように何でも揃っているわけではないので、いろんなジャンルの本を見たい方には不向きですが、その店のこだわりが気に入れば嵌(はま)ること請け合いです。

最近気に入った本屋をいくつかご紹介するとこんな感じです。

他にも、子どもの絵本専門の本屋、入場料のある本屋、棚を個人に貸し出している本屋など、一括りにできないのが面白いところです。

田原町にあるReadin’ Writin’ BOOKSTOREは

田原町にあるReadin’ Writin’ BOOKSTOREは

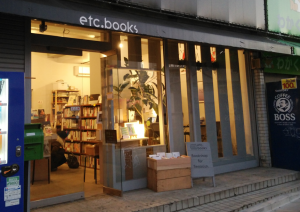

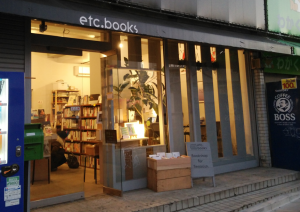

元新聞記者の方が始めた本屋。選書のセンスが光る。  新代田にあるetc. books(エトセトラブックス)は

新代田にあるetc. books(エトセトラブックス)は

フェミニズム専門の本屋。品揃えに圧倒される。  両国にあるYATO。店名は本屋と珈琲の

両国にあるYATO。店名は本屋と珈琲の

「屋と」からきているらしい。

店の緩い雰囲気も心地いい。

ありふれた言い方ですが、読書は人生を豊かにします。

自分のお気に入りの本屋を探してみるのも楽しいかもしれません。

2022年5月17日

みなさんこんにちは。企画広報を担当しています舘です。

コロナも徐々に落ち着いてきましたね。生活面で制限が解除されたことも増え、みなさんもホッとされていることと思います。

旅行にも行けるようになったことですし、私も夏休みに向けて、旅行の計画をこれから立てたいと思っています。

さて、ブログ掲載の順番となり、何を書こうかと考えたのですが、まだ旅行にも行けていない状況ですので、今回は、我が家のネコの話をしたいと思います。

現在、2匹のネコと暮らしていますが、1匹のネコには特技(?)があります。

と言っても、ご飯やおやつをもらう時に、「お手とおかわり」ができるだけなんですけど…(笑)。

お手

お手 おかわり

おかわりネコにもできるのか試してみようと、4~5ヵ月頃から訓練をしたところ、思ったより簡単に、「お座り・お手・おかわり」ができるようになりました。

最近は、投稿ビデオの中で、呼び鈴を鳴らしておやつを催促するネコの映像を見ましたので、うちの子もできるかも…と勝手な想いから、次のチャレンジとして、お腹が空いたら呼び鈴を鳴らす訓練を始めています。

訓練中の呼び鈴

訓練中の呼び鈴まだ、自分の足を使って鳴らすことはできませんが、食い意地が張っているせいか(笑)、呼び鈴が鳴ると食べ物がもらえることは覚えたので、いつできるようになるかなぁと心待ちにしています。

正直なところ、ネコにとってはいい迷惑なのかもしれませんが、ネコにもできた時には褒めると嬉しそうに体をすり寄せてくる姿をみると、人も動物も変わらないんだなぁと実感させられます。

ネコに芸を覚えさせることで、私自身の反省も含め、良い所は褒める、そして例え小さな事でも一歩前進するための努力を心掛ける、そのことを忘れないようにしないとと改めて感じました。

これからも、日常生活の中のちょっとした気づきを大切に、過ごしていきたいと思います。

2022年5月02日

みなさん、こんにちは!内勤職員委員会と労働政策委員会を担当しております副委員長の中島です。コロナ禍に生保労連常駐役員として着任し、現在2年目です。

長引くコロナ禍において、Web会議の導入をはじめデジタルの波が一気に押し寄せてまいりましたね。デジタルの利便性に感動しながらも、アナログへの愛着を募らせている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような中、ここ数年、私の生活でデジタルVSアナログのひそかな争いがあったのですが、ようやく一旦決着がつきました。

それは、「電子書籍か紙の本か」というもの。

電子書籍が出始めたころは、「いやいや、電子書籍なんて、そんな情緒のない。紙の本のページをめくるのが読書の楽しみでしょう。第一、あとどのくらいで読み終わるか分かりにくいし」と思っていました。

若い頃は、図書館で本を借りて、日本文学を中心に全集にまで手を付けるほど、精力的に読書生活を送っていましたし、本屋に行くのも大好きでした。そして、長年、本を買ったら、時々要否を精査して、ブックオフに売りに行くことにしていました。

それなのに、ある時を境に一気に本から離れてしまいがちに・・・。なぜなら、悲しいかな、小さい字が見えづらくなってしまったのです!

本を読まないなんて、なんと味気ない生活でしょうか。

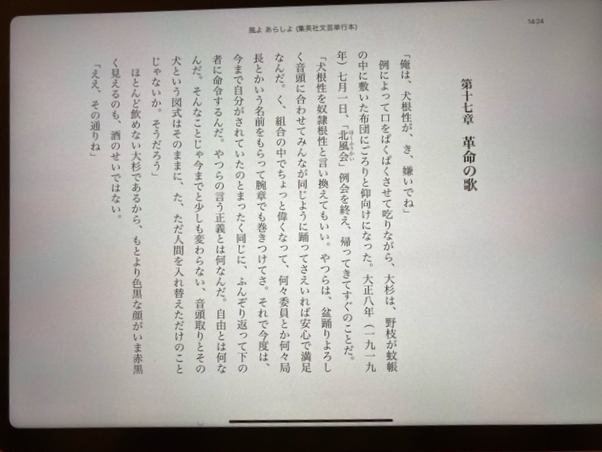

そこで、2年前に思い切って電子書籍も視野に入れようと「Kindle Paperwhite」を購入し、電子書籍での読書生活を始めました。

はじめのうちは良いかと思ったのですが、Kindle Paperwhiteってモノクロだったんですよね。雑誌が読めないガッカリ感と、Wifiの接続の調子が悪く、あっさりと使うのをやめてしまいました。そして、また読書離れが加速するという状況が続いてしまっていました。

しかし!最近になって、また新たな展開が!それは「iPad Air」の購入です!

コロナ禍で断捨離を進めるうちに、本も最小限にしたいと思い始め、再びKindleの世界に飛び込んだのです。

「字が大きくて読みやすい!」

「いつも持ち歩いているので、隙間時間で読書できる!」

「本屋に行かなくても、Amazonで買った本がすぐに読める!」

「なんかかっこいい!」

ということで、電子書籍派に転向することにしました。

長年の選別を経て現在所持している本たち

長年の選別を経て現在所持している本たち 字が大きく読みやすいiPadの画面

字が大きく読みやすいiPadの画面

紙の本は、中古で安く買えたり、ブックオフで売れたりというコストメリットがあるし、装丁や紙質、字体、それぞれの本の個性を味わうという楽しさもあります。

デジタルVSアナログ、どちらも良いところがあるんですよね。

2022年4月15日

みなさん、こんにちは。 生保労連副委員長として4年目を迎えました宮内です。 ゴールデンウイークも近づき、みなさん、色々な予定を立てていらっしゃることかと思います。

今年に入ってからというもの、新型コロナウイルスの感染再拡大やウクライナ情勢、福島県沖での地震発生など、人々の心を不安にさせることが続いていますので、是非ともこの連休で心身共にリフレッシュしていただきたいと思います。 とはいえ、私自身は遠方に出かける予定もなく、家の近くをサイクリングするか、先日買ったばかりの電気圧力鍋で料理を作るか、読書に時間を充てることになるかと思いますが、中でも読書とその時間は普段から大切にしております。そこで今回は、最近読んだ本のうち、2冊ほど紹介させていただきたいと思います。

ひとつは「パーパス・ドリブンな組織のつくり方」(著者:永井 恒男・後藤 照典/出版社:日本能率協会マネジメントセンター)です。 パーパス経営については以前より興味はあったのですが、今年の1月、生保労連の中央委員会後に開催された、名和教授のご講演を拝聴し、あらためてパーパス経営の初歩的な考え方とともに、より深く内容を知りたいと考え、手に取った本がこの本でした。

この本では、「自社の存在価値や社会的意義を探求する経営」を「パーパス・ドリブン・経営」とし、パーパスの策定とその実装について、多くの企業における具体的な事例を紹介しながら丁寧に解説されており、理解しやすく、実践的な内容でした。 中でも、本来パーパスは策定するものではなく、すべての組織においてパーパスは既にあるものとして「発見」すること、パーパスに触れて社員の心が動く「共鳴」が起こり、社員や経営メンバーがパーパスに基づいて日々の仕事を行っている状態である「実装」に至る、パーパス・ドリブン・経営のステップについては理解が深まったと思います。

また、パーパス経営については企業だけでなく、私たち労働組合という組織の活動にも、様々な形で活かしていけるのではないかと感じました。 ただし、普段はこのようなビジネス本よりも、私はもっぱら小説を好んで読んでいます。ジャンルも推理小説、経済小説、歴史小説等と様々です。 そこでもう1冊、簡単にご紹介させていただきます。

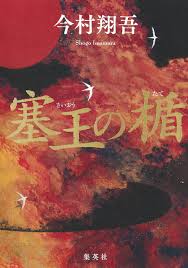

「塞王の楯」(著者:今村翔吾/出版社:集英社)です。 こちらは戦国小説となり、第166回直木賞の受賞作です。 関ヶ原の戦いの前哨戦となる「大津城の戦い」が舞台となっています。 「最強の楯」である城の石垣によって戦を無くすことができると考えた石垣作りの職人集団である穴太衆(あのうしゅう)の主人公と、「至高の矛」である鉄砲を作ることこそ、戦の抑止力になると信じる鉄砲作りの職人集団である、国友衆に属するライバルとの対決を描いた作品です。 本冊は、560ページとかなりのボリュームがありますので、最初は少し躊躇しましたが、読み始めるとその世界に一気に入ることができ、2日で読むことができました。 また、単に歴史小説というだけでなく、リーダーシップや自身の仕事をやりきるということをあらためて考えさせてくれる本でもありました。 是非読んでほしい一冊です。

読書にはストレス解消や、場面を想像しながら物語を楽しむというだけでなく、創造力が磨かれたり、仕事や日常のヒントをもらえたり、ほかにも読解力が高まる、ボキャブラリーが増える等々、読書によるメリットは数多くあると思いますし、さらには記憶力や集中力が向上し、長生きにもつながるともいわれています。 大型連休を前にして、お出かけを予定されている方も多くいらっしゃると思いますが、読書の時間を少し作ってみてはいかがでしょうか。

.jpg)

サイトマップ

サイトマップ